2012年11月,党的十八大对“大力推动生态文明建设”作出一系列新部署,“绿水青山就是金山银山”的科学论断问世。2017年10月,以 “不忘初心、牢记使命”为大会主题的党的十九大中再次强调“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策,像对待生命一样对待生态环境”。 而苏海图煤矿采空区灾害治理工程项目的全体成员正是对环境改善的践行者。

乌海市境内群山环绕、戈壁、荒漠和沙漠分布其间,因为少雨,水源匮乏,放眼望去,随处可见干涸的黄沙丘和星罗密布的碎石,看不到绿色。除了少许生命力顽强的骆驼刺,几乎看不到生命的色彩。就在离乌海市40多公里的旷野上,生活和工作着这样一个年轻的项目团队——辽宁省城乡市政工程集团有限责任公司苏海图煤矿采空区灾害治理工程项目经理部。他们以“团结致力,诚信致赢,开拓致新、竞争致强”为团队理念,克服山高路远,气候恶劣的自然环境,忍受对亲人的思念,日夜坚守奋战在项目建设施工一线。

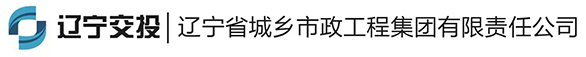

2017年年底公司承接了乌海市中远亨峰煤炭有限公司苏海图煤矿采空区灾害治理工程项目。该项目地表沉陷面积大,区域生态环境恶化严重,为了打赢这场硬仗,在项目施工前,必须对整个项目进行全面深入的了解。在项目经理的带领下,他们每天徒步穿梭在60万平方米的荒地上,沟沟坎坎间。由于以前是井下开采,地下残留的煤层有自燃现象,远远的就能看见一道道蓝烟,散发出难闻的气味,尤其是雨后,气味更加的浓烈,会给人造成到恶心,头晕。为了尽快的熟悉现场,他们逆流前行,每天踏着晨曦出门,背着夕阳回到驻地。一日三餐压缩成一日两餐,有的时候顾不上吃饭就用面包充饥,工作之余他们还要利用休息时间去寻找考察合适的房子作为驻地。经过不断的努力,克服种种苦难,他们终于完成了最难的开头。

2018年年初,工程进入了施工阶段。为了节约成本,项目的全体人员从酒店搬进了棚户拆迁区正在装修的废弃小学里。因为电路的老化,电压不稳,电水壶不能同时使用,他们只能每人轮流使用。没有自来水,他们的生活用水和饮用水都是用洒水车拉回来的。24小时两班制的生产作业,夜班人员在白天休息时还要忍受装修的各种噪音。

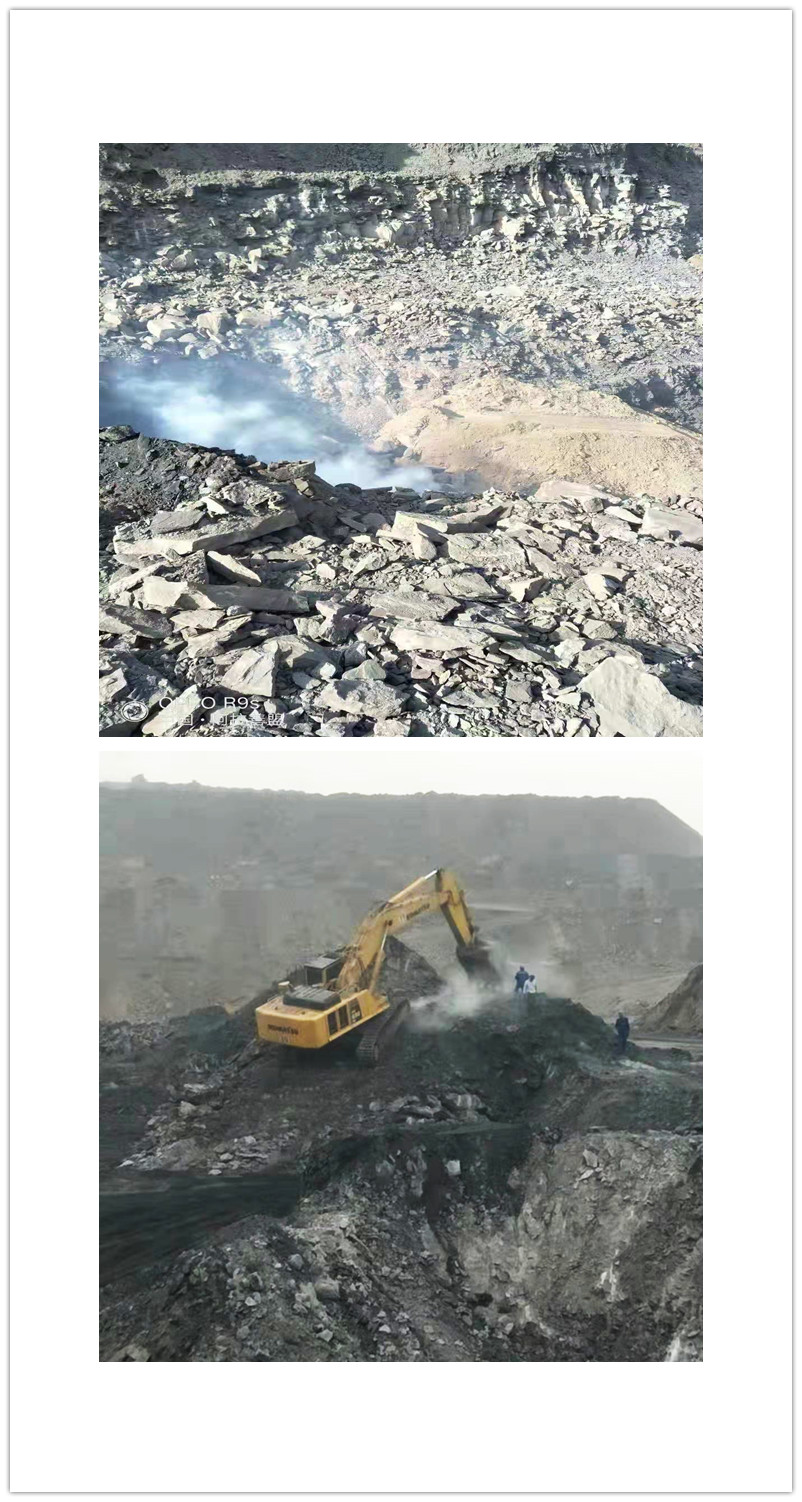

骄阳似火的7月,火辣辣的太阳炙烤着戈壁大地,发烫的地面让人难以忍受。持续的高温,且采区内有着火点,温度更是高出几度。烈日下,他们挥汗如雨,认真的指挥着每台机械设备。汗水顺着脸颊不断地往下流。他们的脸上和衣服上沾满了灰尘,阳光下皮肤被晒得黝黑。为了降温,他们让洒水车把衣服淋湿,几十分钟后衣服就会晒干。在这里比在任何地方都感觉到口渴,想喝水。为了迎战强劲的风沙和烈日,项目部购买了充足劳动保护用品和防暑降温药品。每逢高温,一碗酸甜的酸梅汤会驱散躁热,让在酷暑下的他们心里感到清爽无比。

“大漠孤烟直,长河落日圆”。这是王维描写内蒙古大漠戈壁的诗句,意境虽然壮美,但是细细品来,却是饱含苍凉的凄美。冬天,室外温度达到零下20几度,呼出来的气一会儿就在睫毛上挂成冰珠,刺骨的寒风刮在脸上,如刀刻般的疼。尽管他们已经穿的严严实实,但在呼啸的寒风中,他们仍瑟瑟发抖,手冻僵了,脸冻紫了,实在扛不住就去火堆旁暖和一会继续回到自己的岗位。

今年因受环保的限制,没能实施24小时工作制,为了尽可能的提高生产量,工作时间调整为早六晚八,这样每天要5点起床,晚上八点半才能回到驻地。为了节省时间,他们就在施工现场吃午饭,无论严寒酷暑,大风扬沙天气,他们从不抱怨。繁忙奋战的他们、轰鸣作响的机械设备,生动地演绎着推进项目进度的“速度与激情”。 在艰苦的环境中,长时间的高强度工作使得他们身心疲惫,但他们没有退缩,从未想过放弃,他们努力前行,充分体现了他们“特别能吃苦、特别能奉献”的精神。

在乌海项目28名正式员工中, 90后几乎占了一半,这样一群“小字辈”,在老字辈的带领和指导下,快速地成长,他们敢挑重任、不负使命,在各个重要的岗位发挥他们的光和热。在他们心中“年轻”二字再也不是他们犯错的、偷懒的借口,已成为他们奋起直追,勇担重任的责任。他们经过一年多的锻造,原来的小字辈已成长为一群爱岗敬业、争创一流的中流砥柱。他们茁壮成长着,默默工作着,为苏海图煤矿采空区未来的绿水青山贡献着自己的青春。

乌海项目部 谢云涛 文/乌海项目部 摄